columnコラム

整形外科コラム

骨粗鬆症

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)という病気は、殆どの方がテレビや新聞などで目にした事があると思います。骨量(骨密度)が低下し骨がスカスカになった状態を骨粗鬆症といいます。骨量は加齢と共に減少していき、若い人に比べて骨密度が70%未満になると、骨粗鬆症と診断されます。

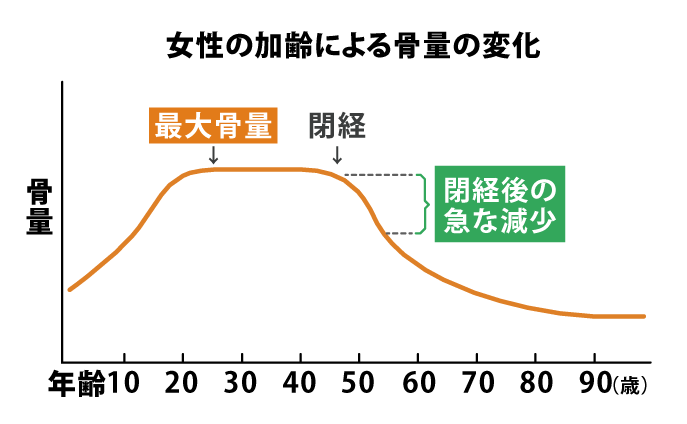

男性・女性共に見られる病気ですが、特に女性は注意が必要です。女性は加齢による骨量減少が顕著で、閉経を迎える50 歳ごろから女性ホルモン減少により急激な骨量の減少が始まり、骨粗鬆症となる方が多いのが特徴です。

このような方は要注意です

- 最近急に身長が縮んできた

- 背中や腰が曲がってきた

- 腰がいつも重だるい(内科的な疾患の要因がない方)

- ステロイドを服用している

- 糖尿病・腎臓病と診断されている

- 閉経している

骨粗鬆症はレントゲンを使用した比較的簡便な検査で診断できますので、50歳を超えていて上記に思い当たる方は、どうぞお気軽に整形外科までご相談ください。

骨粗鬆症は骨が脆くなっているため、骨折を起こしやすくなります。高齢者は筋力を始めとした運動 機能の低下からバランスを崩しやすくなっているため、転倒リスクが高く、思わぬ所で転倒し骨折を起こして しまう場合があります。高齢者にとって骨折は思わぬリスクが多くあります。

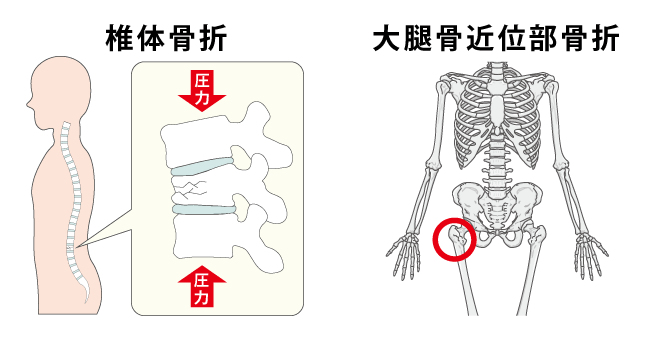

椎体骨折

転倒して尻もちをついた時などに、背骨(椎体)に縦方向の圧力がかかり、骨粗鬆症で脆くなった骨が圧迫骨折してしまう事があります。腰(背中)の痛みや、腰が曲がる原因になり得ます。

大腿骨近位部骨折

大腿骨近位部(脚の付け根の辺り)の骨折は、治癒に時間がかかる場合が多く、治療の間に運動機能の低下を招きます。高齢者では、そのまま寝たきりや要介護に移行するケースも多く、注意が必要です。

骨粗鬆症の治療は主に、食事療法・運動療法・薬物治療などが上げられます。

食事療法

食事療養法では、骨の形成に必要なカルシウム・ビタミンD・ビタミンKの摂取を意識的に行います。

運動療法

適度な運動で骨に負荷を掛ける事で、骨を作る細胞が活発化し骨の強度が高くなる事がわかっています。ウォーキ ングやジョギングなど、無理の無い範囲で運動を心がけましょう。膝や腰の痛みがある方は、医師と相談しながら運動 に取り組んでください。

薬物療法

骨粗鬆症の治療のメインとなるのは、薬物による治療です。薬は作用機序から大きく3つに分けられ、様々な種類の 薬があります。薬の剤形も、錠剤・ゼリー(内服薬)、注射薬などがあり、服用間隔も様々です。内服薬では種類によって、 毎日・週1回・4週に1回の服薬などがあります。注射も、週1回・月1回の他、最長では6ヵ月に1回の注射など多様です。 ライフスタイルや身体の状態に合わせて、医師が処方・注射を行います。いずれの場合も、医師に指示された間隔 で服薬・受診を守りましょう。

疲労骨折

疲労骨折とは、体の同じ部位に繰り返し加わる力によって骨にひびが入ったり、そのひびが進行して 完全に骨折に至った状態を疲労骨折といいます。 一度の大きな力によって起こる骨折とは区別され、走る・ジャンプするなど同じ動作を反復的に行う スポーツ選手に多く、特に短期間に集中的なトレーニングを行った際に多くみられます。

疲労骨折の主な要因

選手側の要因

- 筋力不足

- 体の柔軟性不足

- アンバランスな筋力

- 未熟な技術 など

環境側の要因

- オーバートレーニング

- 体力・技術に合わない練習

- 不適切な靴

- 地面が固すぎる・柔らかすぎる など

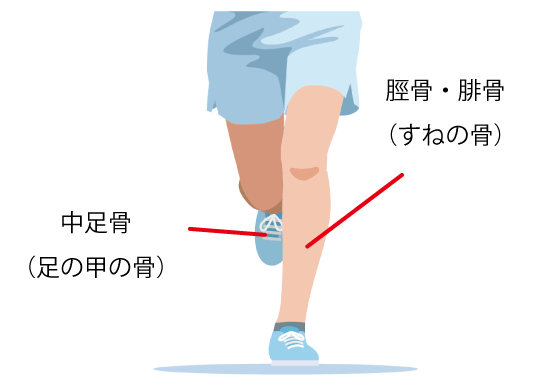

疲労骨折の起きやすい部位

特に疲労骨折の起きやすい部位としては、脛骨や腓骨(すねの骨)や中足骨(足の甲の骨)などの下肢の骨に多くみられます。 その他には肋骨や尺骨(腕の骨)なども起きやすい部位です。

整形外科を受診すべきサイン

疲労骨折は、骨に繰り返し負荷がかかることで発生する小さな骨折です。早期に適切な治療を受けることが大切です。以下のようなサインがある場合は、受診することをおすすめします。

- 運動時の痛みが続く・悪化する

初期は運動時のみ痛みを感じるが、進行すると安静時や睡眠中も痛みがある

- 腫れや熱感がある

疲労骨折が進行すると、腫れや軽い炎症が起こることがある

- 歩く・走ると痛みが増す

痛みが徐々に増し、日常動作でも違和感を覚える

診断と治療

外傷が無く慢性的な痛みが続くなど疲労骨折を疑う際は、まずレントゲン検査を行い骨折の有無を確認します。ただし初期の疲労骨折では、レントゲン検査では判別がつかないケースも多いため、経過観察をして再度レントゲン検査を行ったり、MRI検査・CT検査※を行う場合もあります。

治療は、比較的軽度であれば安静にする事で治癒しますが、状態によってはギプス固定や手術が必要となるケースもあります。疲労骨折は目立った外傷がないため気付きにくく、初期は痛みも比較的軽度なため、我慢して運動を継続し悪化させてしまう事も珍しくありません。悪化させてしまうと、治療期間がが長引いたり手術など複雑な治療が必要となってしまう事もあるので、異常を感じた時点で運動を中止して、適宜整形外科医に相談しましょう。 また、疲労骨折を再発させないためには、原因を検証し環境を整える事が重要となりますので、指導者(監督やコーチ)ともよく相談しましょう。

※当院では、MRI検査・CT検査を行う場合は、検査のみ他施設へ紹介になります。