columnコラム

整形外科コラム

骨粗鬆症

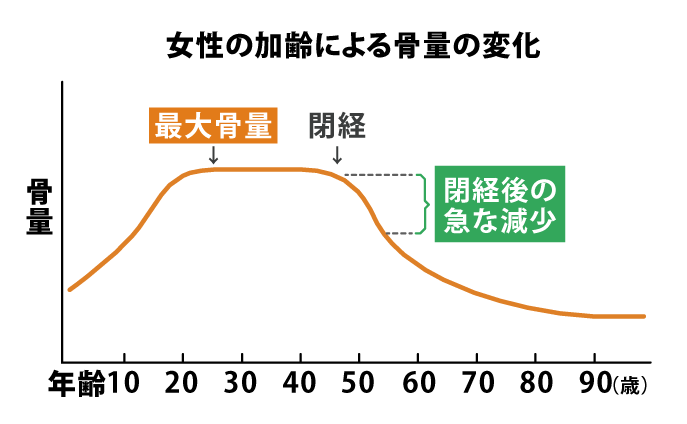

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)という病気は、殆どの方がテレビや新聞などで目にした事があると思います。骨量(骨密度)が低下し骨がスカスカになった状態を骨粗鬆症といいます。骨量は加齢と共に減少していき、若い人に比べて骨密度が70%未満になると、骨粗鬆症と診断されます。

男性・女性共に見られる病気ですが、特に女性は注意が必要です。女性は加齢による骨量減少が顕著で、閉経を迎える50 歳ごろから女性ホルモン減少により急激な骨量の減少が始まり、骨粗鬆症となる方が多いのが特徴です。

このような方は要注意です

- 最近急に身長が縮んできた

- 背中や腰が曲がってきた

- 腰がいつも重だるい(内科的な疾患の要因がない方)

- ステロイドを服用している

- 糖尿病・腎臓病と診断されている

- 閉経している

骨粗鬆症はレントゲンを使用した比較的簡便な検査で診断できますので、50歳を超えていて上記に思い当たる方は、どうぞお気軽に整形外科までご相談ください。

骨粗鬆症は骨が脆くなっているため、骨折を起こしやすくなります。高齢者は筋力を始めとした運動 機能の低下からバランスを崩しやすくなっているため、転倒リスクが高く、思わぬ所で転倒し骨折を起こして しまう場合があります。高齢者にとって骨折は思わぬリスクが多くあります。

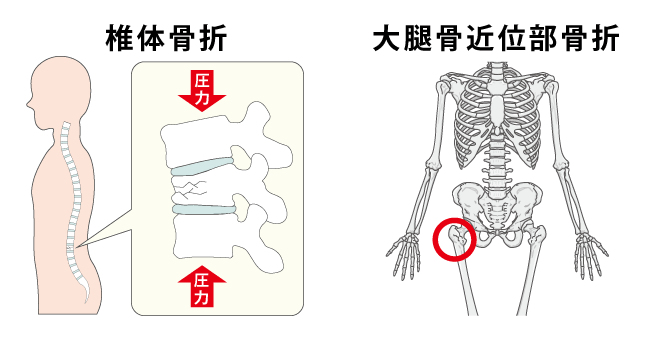

椎体骨折

転倒して尻もちをついた時などに、背骨(椎体)に縦方向の圧力がかかり、骨粗鬆症で脆くなった骨が圧迫骨折してしまう事があります。腰(背中)の痛みや、腰が曲がる原因になり得ます。

大腿骨近位部骨折

大腿骨近位部(脚の付け根の辺り)の骨折は、治癒に時間がかかる場合が多く、治療の間に運動機能の低下を招きます。高齢者では、そのまま寝たきりや要介護に移行するケースも多く、注意が必要です。

骨粗鬆症の治療は主に、食事療法・運動療法・薬物治療などが上げられます。

食事療法

食事療養法では、骨の形成に必要なカルシウム・ビタミンD・ビタミンKの摂取を意識的に行います。

運動療法

適度な運動で骨に負荷を掛ける事で、骨を作る細胞が活発化し骨の強度が高くなる事がわかっています。ウォーキ ングやジョギングなど、無理の無い範囲で運動を心がけましょう。膝や腰の痛みがある方は、医師と相談しながら運動 に取り組んでください。

薬物療法

骨粗鬆症の治療のメインとなるのは、薬物による治療です。薬は作用機序から大きく3つに分けられ、様々な種類の 薬があります。薬の剤形も、錠剤・ゼリー(内服薬)、注射薬などがあり、服用間隔も様々です。内服薬では種類によって、 毎日・週1回・4週に1回の服薬などがあります。注射も、週1回・月1回の他、最長では6ヵ月に1回の注射など多様です。 ライフスタイルや身体の状態に合わせて、医師が処方・注射を行います。いずれの場合も、医師に指示された間隔 で服薬・受診を守りましょう。